SOLARIS 2020

Lo scrittore polacco Stanislaw Lem è stato un Maestro della fantascienza speculativa, ha creato capolavori che superano ogni collocazione di genere. Nel 1961 pubblicò Solaris, destinato a divenire un classico; il testo venne trasposto nel 1968 in uno sceneggiato televisivo sovietico di Boris Nirenburge Lydya Ishimbayeva, e poi nel 1972 nel celebre film di Andrej Tarkovskij, giunto in Italia nell’adattamento di Dacia Maraini, con pesanti tagli e un doppiaggio dialettale assai discutibile. Trenta anni dopo, nel 2002, arriva sugli schermi la trasposizione di Steven Soderbergh. Il regista, noto per Sesso, bugie e videotape, per Gray’s Anatomy, per Ocean’s Eleven, dà una propria versione del celebre romanzo. Consapevole di non poter competere con l’ingombrante opera di Tarkovskij, apporta parecchi tagli alla narrazione, e cambia radicalmente i personaggi. Nel romanzo Chris Kelvin, uno psicologo vedovo, viene inviato su una stazione orbitante ancorata in un’orbita attorno al misterioso pianeta Solaris. La particolarità del corpo celeste è data dalla superficie completamente rivestita da un plasma organico capace di pensare e modificarsi creando strutture effimere. E’ un’entità metamorfica così unica da aver meritato una branca di studio apposita, la Solaristica. All’arrivo dello psicologo, i due sopravvissuti del team di scienziati sembrano scivolati nella paranoia. La stazione pare ospitare presenze non umane, modellate sui ricordi e sulle ossessioni degli astronauti. Presto Kelvin dovrà affrontare i propri fantasmi personali: riappare la moglie morta suicida dieci anni prima…

Il testo (e la versione sovietica giunta al cinema nel nostro Paese) affrontano svariati temi esistenziali, il valore della memoria, il potere dei desideri inconsci, il peso del rimpianto, il rapportarsi con un’entità che sfugge a qualsiasi catalogazione, la realtà come dato di fatto oggettivo o come rappresentazione, i limiti della scienza. In una simile ottica, il rapporto sentimentale tra Chris e Harey è solo un pretesto per sollevare questioni filosofiche, ogni intento romantico resta sullo sfondo. L’Oceano Pensante crea cloni modellati sui ricordi di quanti entrano in contatto con il pianeta, creature esteriormente umane e dotate dei ricordi della persona che le ha evocate. L’entità che dà corpo alle fantasie è così aliena da far domandare agli scienziati e agli spettatori quali siano le reali intenzioni, se intenda comunicare con i terrestri, offrire loro un benigno miracolo consolatorio oppure ferirli nei punti deboli che ciascuno ha per costringerli a tornare da dove son venuti.

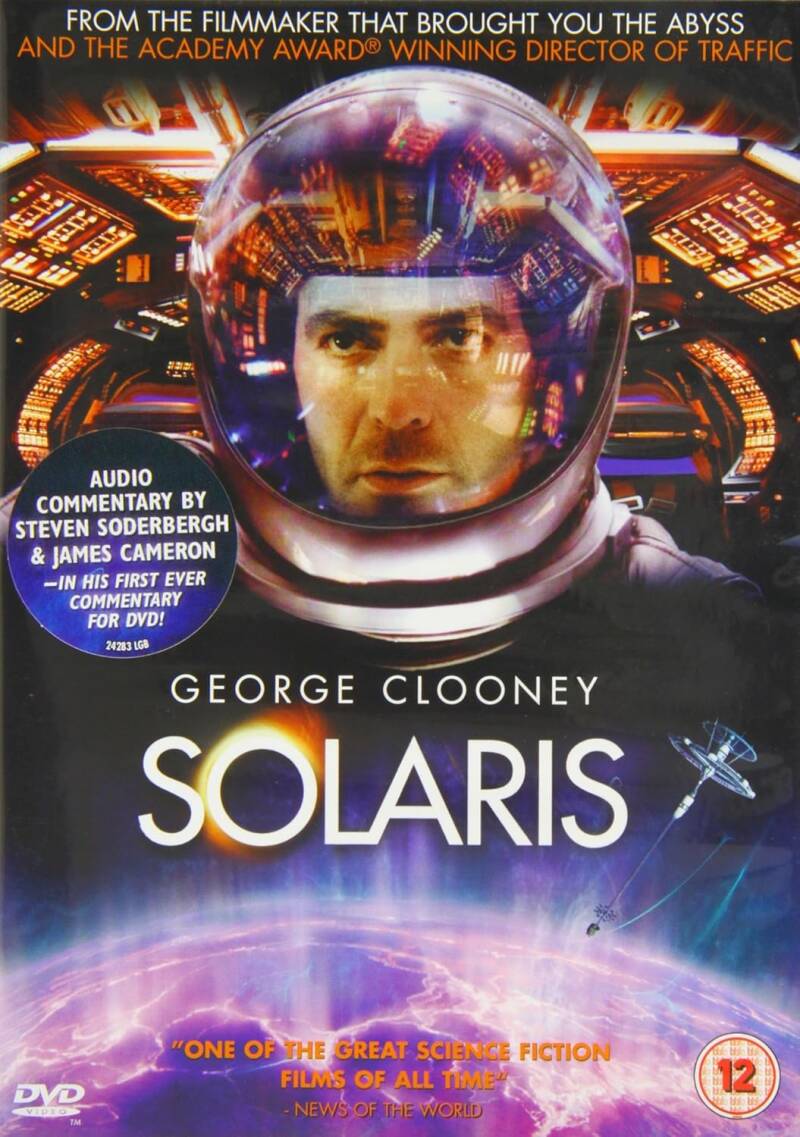

Solaris non è il classico esempio di fantascienza d’azione, con alieni dall’aspetto insolito benevoli o cattivissimi, con sparatorie e inseguimenti tra le stelle, con un sense of wonder ottimistico. E’ un dramma gnoseologico e un soggetto del genere messo in mano a Steven Soderbergh perde ulteriormente molti connotati di fantascienza. Gli effetti speciali appaiono modesti e strettamente funzionali a rappresentare il minimo indispensabile, il senso di meraviglia è assente. Anche la speculazione si ridimensiona al legame tra lo psicologo Chris Kelvin (un George Clooney spesso mostrato nudo per la gioia delle fan) e Rheya (Natascha McElhone, attrice da anni assente dalle scene). Il background della loro storia d’amore finita in tragedia occupa parecchio minutaggio, in un tripudio di primi piani più o meno ispirati, e di scene erotiche, di sguardi e di dialoghi che chiariscono come il legame sia nato, si sia sviluppato e sia finito. Apparentemente le sequenze sembrano tanto simili a quelle che ci attenderemmo da pubblicità di prodotti di lusso, patinate e ritoccate da una fotografia artificiosa, con colori caldi che si contrappongono ai toni freddi della stazione e del pianeta.

Per fortuna il film offre di più, non è solo una commuovente storia d’amore ambientata tra le stelle, perché comunque trionfa il tema dell’incomunicabilità con l’entità aliena e con i suoi prodotti in carne e ossa. Il peso del rimorso, il sogno di poter rimediare agli errori del passato, la presa di coscienza di Rheya della propria origine non umana possono bastare allo spettatore, basta che questi non conosca il romanzo e di conseguenza eviti i paragoni imbarazzanti con il capolavoro russo. La platea può godere di quanto Soderbergh ha messo in scena in 99 minuti. Nel 2002 quello era un minutaggio abbastanza consueto per un film, le due ore e mezza di Tarkovskij sarebbero state improponibili fuori da un circuito di distribuzione di essai. Nel caso di Solaris la durata più breve condiziona le scelte di sceneggiatura operate dallo stesso regista. I tempi sarebbero stati troppo serrati per poter trattare con coerenza tutte le riflessioni poste dal testo. Per trattare un romanzo così complesso sarebbe stata necessaria almeno un’ora e mezza di proiezione in più. Può restare il dubbio sull’opportunità di volersi approcciare a un soggetto simile senza poi potergli dedicare i giusti tempi. Volendolo comunque portare sullo schermo, appare intelligente la scelta di affrontare solo il dramma affettivo dello psicologo e della sua donna, l’elaborazione del lutto, e lasciare da parte le altre tematiche.

Viene sminuito il mistero che circonda l’assenza di Gibarian, capo della spedizione, tanto che il protagonista trova il suo cadavere appena arrivato nella stazione spaziale. La presenza degli Ospiti è quasi scodellata sbrigativamente davanti agli occhi degli spettatori, servita allo sguardo senza il minimo tentativo di creare suspance o senso del mistero. I personaggi che popolano la stazione sono poi molto diversi da quelli presenti nel romanzo e nei film precedenti. Troviamo Gordon (Viola Davis) inviata su Solaris per valutarne un possibile sfruttamento commerciale, odia chi non è umano e lo vuole distruggere; l’ambiguo Sgnaus (Jeremy Davies) sembra costantemente in stato confusionale, Gibarian appare come Ospite così come il figlio di Gibarian e sua moglie… Scompare la grande donna africana richiamata dall’inconscio di Gibarian e il figlio viene apertamente mostrato. I comprimari sono personaggi necessari allo svolgimento dei fatti più che coprotagonisti o presenze dotate di personalità e di un loro percorso evolutivo vero e proprio. Nonostante pronuncino battute tanto significative quanto didascaliche, entrano ed escono di scena solo per far muovere la trama principale. Anche l’epilogo viene incontro all’esigenza di semplificare, di ricondurre la vicenda sui binari di quanto il largo pubblico può apprezzare pur mantenendo una qualità narrativa superiore a quella del semplice intrattenimento. Al malinconico finale con Kevin che resta sul pianeta in attesa di un nuovo crudele miracolo si sostituisce un colpo di scena in parte prevedibile e una virata melò che depotenzia almeno in parte il mistero del pianeta.

Nonostante le concessioni al grande pubblico, con le scene di nudo e Clooney esibito voyeuristicamente, con questa conclusione che dovrebbe accontentare un po’ tutti, il film convince solo in parte. Per essere un film commerciale, tratta comunque temi troppo impegnativi e cupi, sfida il tema del suicidio e il tabù della morte e dell’elaborazione del lutto. Chi si attende avventure tra le stelle trova troppo romanticismo, pochi effetti speciali, quelli necessari per rappresentare la stazione orbitante, il pianeta e la navicella per il viaggio, effetti realizzati senza particolari virtuosismi. Anche la colonna sonora di Cliff Martinez è pregevole, senza avere però temi orecchiabili o canzoni al seguito. Per quanto si possa modificare, mutilare, adattare, rivisitare, Solaris resta sempre un’opera filosofica e come tale non è per tutti i palati, anche in questa piacevole versione Bignami.

Cuccussette vi ringrazia della lettura.

Questa recensione è stata edita qui. Vuoi adottarla ? cercami su Facebook, sono Florian Capaldi o Cuccussette

Crea il tuo sito web con Webador